研究ノート・研究会レポート一覧

- 2024年度

- 2023年度

- 2022年度

- 2021年度

- 2020年度

- 2019年度

- 2018年度

- 2017年度

- 2016年度

- 2015年度

- 2014年度

- 2013年度

- 2012年度

- 2011年度

- 2010年度

- 2009年度

- 2008年度

【連載】スピーキング指導を考える

≫この連載のその他の記事はこちら

第3回 Speaking力を鍛えるための方法:Navigator in Speaking(後編)

田中 茂範(ココネ言語教育研究所所長・慶應義塾大学名誉教授)

例2:眼前にある日本固有の何かを説明

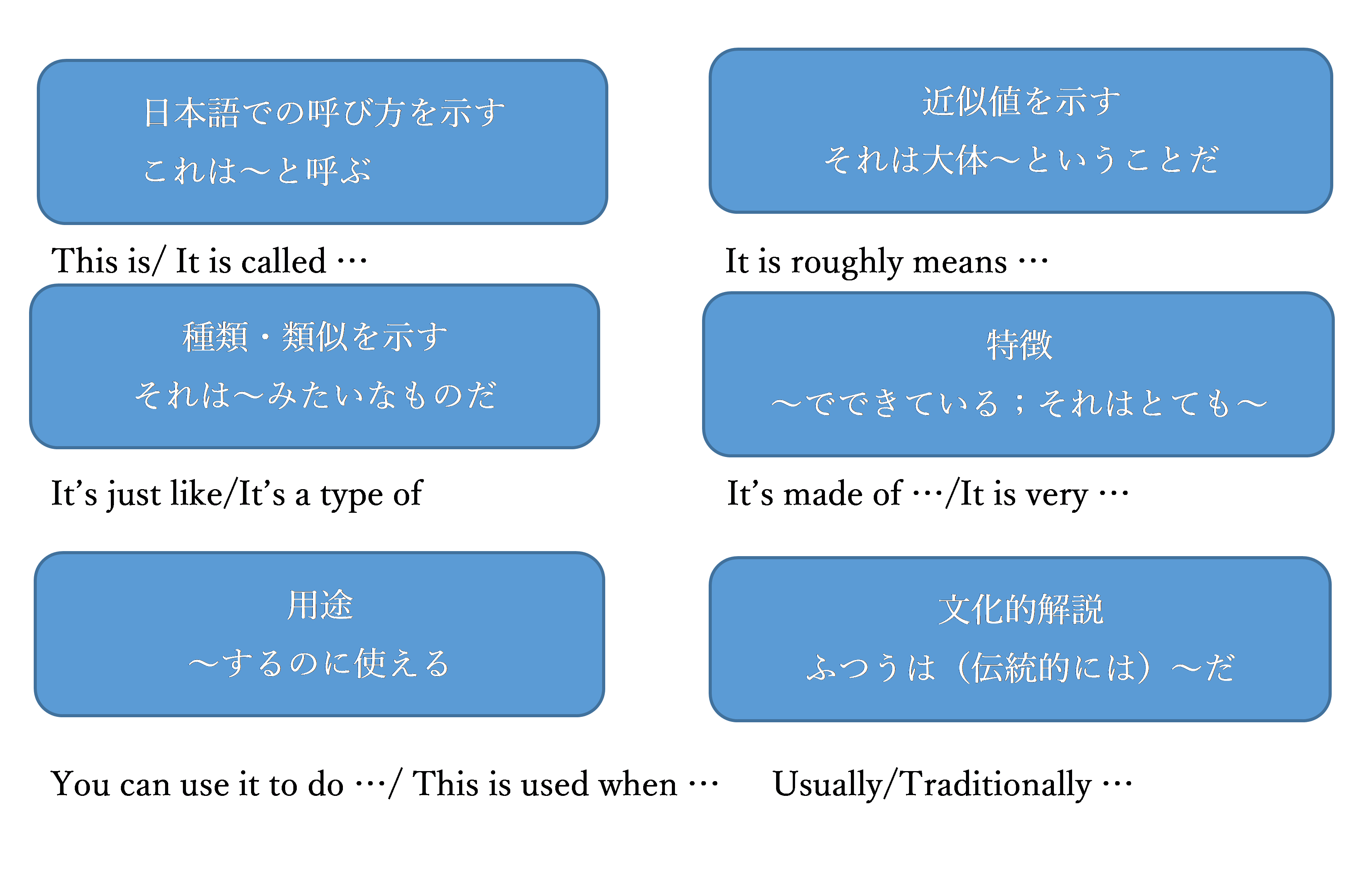

今度は、お互いに見ることができる日本固有のものに言及して、それに説明する場合のNavigator in Speaking(NIS)をみてみよう。このナビゲーターはWhat is this?とかWhat is that?に対応するものである。

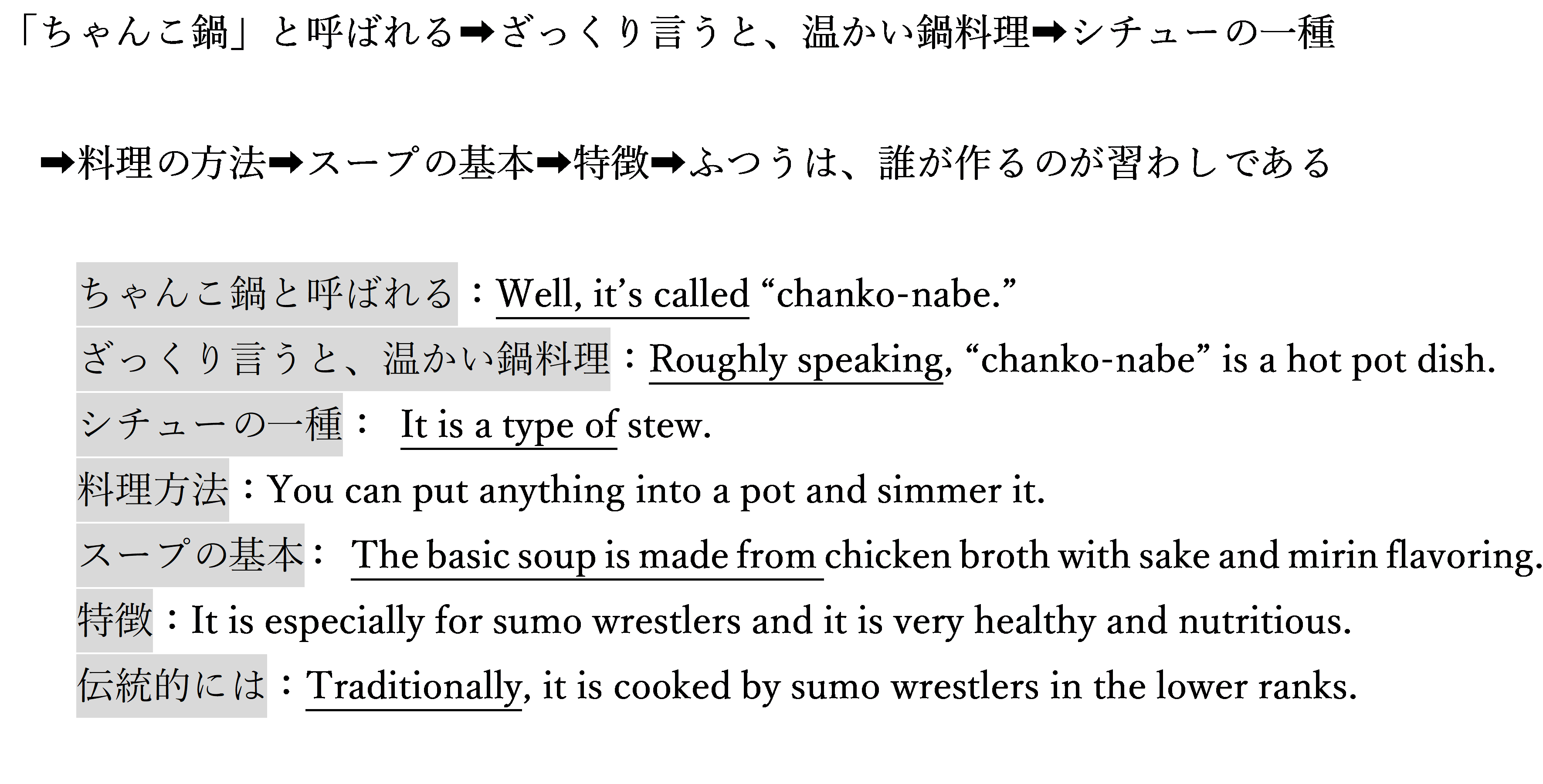

例えば、外国人の友人が食堂で、他のお客たちが食べている「ちゃんこ鍋」を指さして、What's that?と聞いたとしよう。そこで、あなたは、ここに示したNISを利用して、次のように答えることができるだろう。

料理の方法ではYou can put anything into a pot and simmer it.と言い、「スープの基本」については、The basic soup is made from chicken broth with sake and mirin flavoring.ぐらい表現できれば最高だろう。特徴としては、相撲力士の食べ物であること、そして、下位の力士が作るのが習わしであるということまで言えると文句なしである。

例3:眼前にない日本的なものを説明

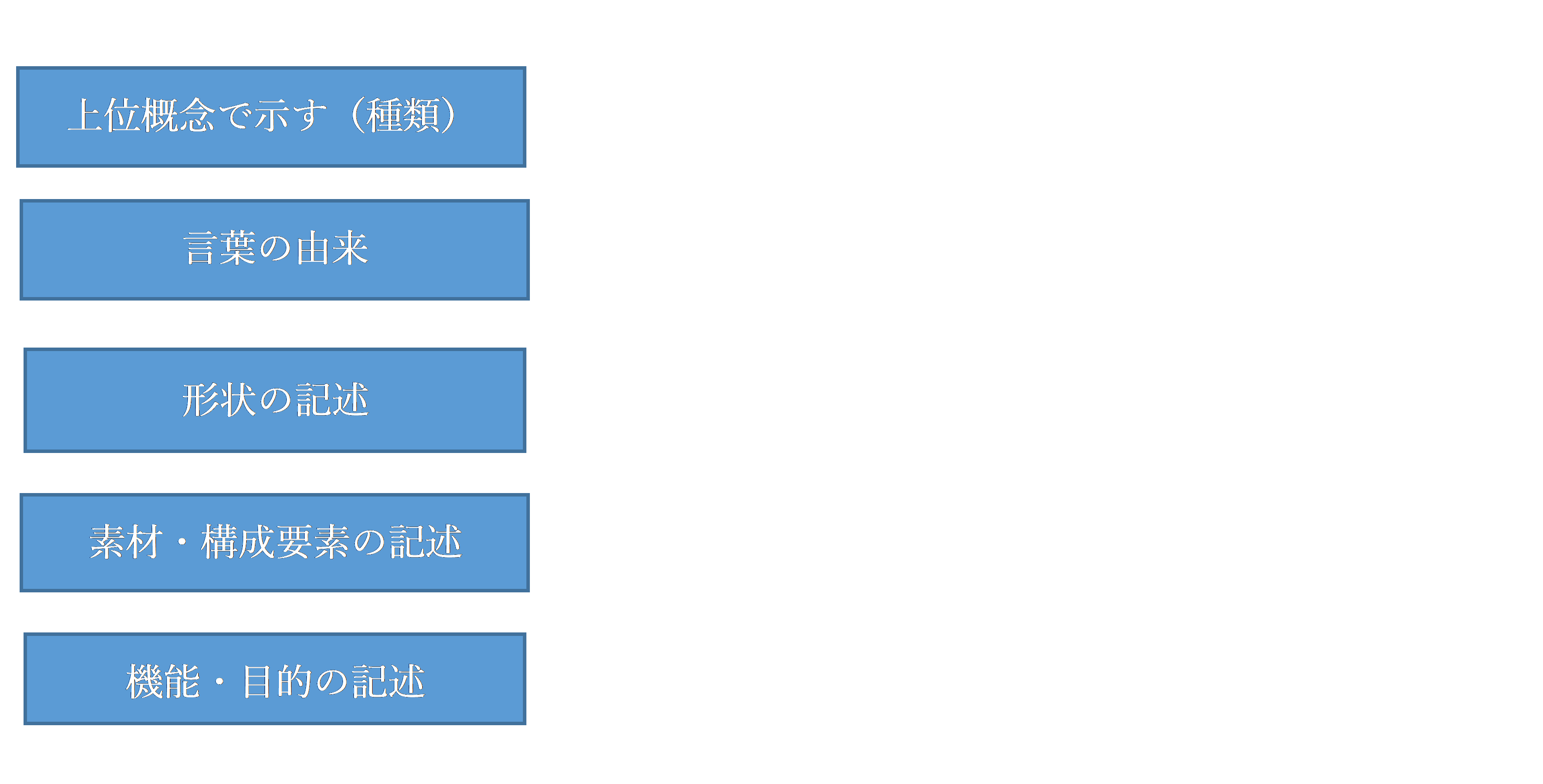

手元にないものを「ことば」で説明する場合がある。ここでの代表的な質問はWhat is it?である。例えば、What is "mochituki"?やWhat is "ramune"?などといった日本語概念の説明も含まれる。日本語概念を英語で説明する際のナビゲーターとしては以下がある。

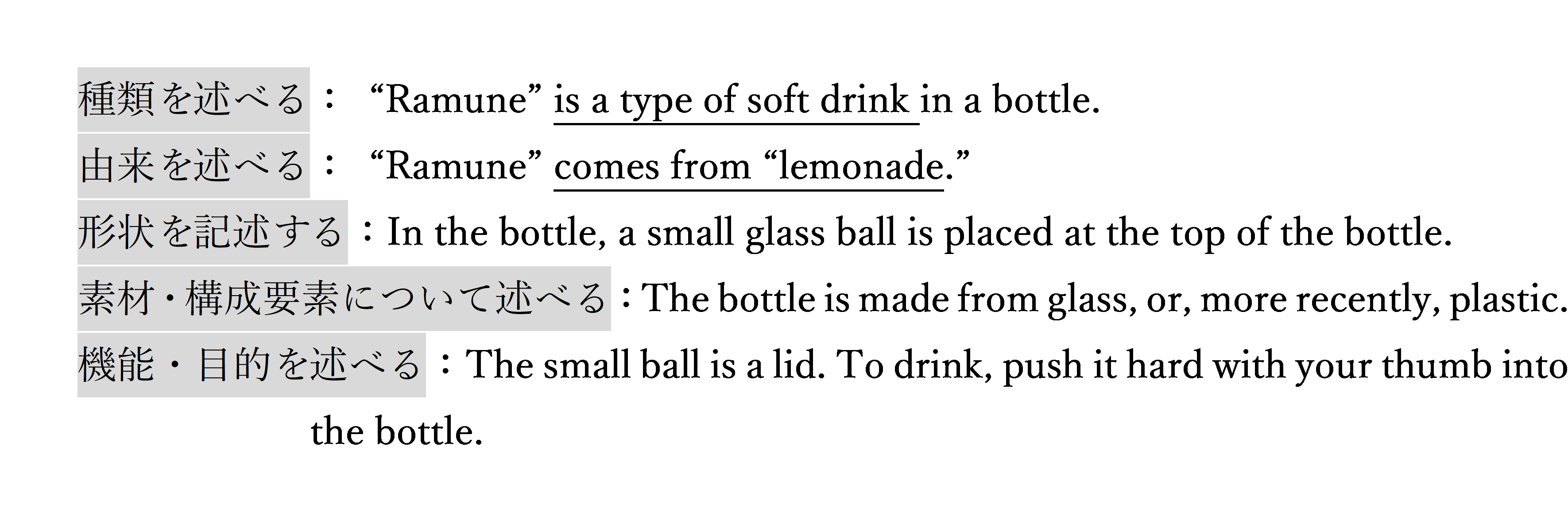

このすべてを使うわけではないが、例えばお祭りの話題で「ラムネ」という表現を使ったとしよう。それを知らない相手からWhat is it?と尋ねられる。すると、ここでのナビゲーターを使って、次のように説明することができる。

このナビゲーターは事物を描写する際には有用である。と同時に、英語表現についていえば、a type of、come fromといった熟語、be placed at、be made fromという受動態表現、さらには、to drinkのようにto不定詞を使うところに文法が生きている。

おわりに

このようにNavigator in Speaking(NIS)の考え方は、まとまった内容のことを話す際に、ゆるやかな情報の流れ(フロー)を意識し、その方向性を示すことで、表現をしやすくしようとするものである。ここでは、日常レベルでまとまった内容のことを話すタスクとして、人物描写、眼前のモノ描写、眼前にないモノ描写を事例としてNISを示したが、他にも問題発見・問題解決、概念説明(定義・例証型)、空間描写(位置関係)、事物報告(レポーティング)、写真・風景描写、体験描写(回想、現在進行)、未来展望型の描写(夢・目標)、読後のコメント、要約、意見陳述、事物批判、などが考えられる。筆者は、あくまでも直観的な言い方であるが、約30種類ぐらいのNISがあれば、その組み合わせによってほぼ日常的なことは余すところなく語ることができるのではないかと思う。speaking tasksをcan-doで記述すれば、その数は無数になるが、NISに注目すれば例えば30種類のものでその無数のspeaking tasksに対応可能になるというのは魅力的な話である。

最後に繰り返しになるが、まとまった内容のことを話す指導においては、この「ナビゲーター」という考え方に注目し、NISのレパートリーを増やし、それを実践する力を育てるような指導を行うのが有効な方法であると思う。

【連載】スピーキング指導を考える 一覧