研究ノート・研究会レポート一覧

- 2024年度

- 2023年度

- 2022年度

- 2021年度

- 2020年度

- 2019年度

- 2018年度

- 2017年度

- 2016年度

- 2015年度

- 2014年度

- 2013年度

- 2012年度

- 2011年度

- 2010年度

- 2009年度

- 2008年度

【新連載】小学校英語で行うリーディングの基礎指導とは

≫その他の記事はこちら

第4回 音素体操 〜音韻認識能力からフォニックスへ移る活動〜

青山学院大学 アレン玉井 光江

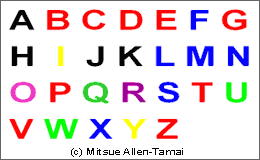

今回紹介するのは、音韻認識能力を高め、文字とそれに対応する音について学習するフォニックスの最初の段階で行うと効果的な活動です。右図の色分けアルファベットのチャートを見てください。どのような理由で色分けされているのかわかりますか?

英語のアルファベットは字形だけでなく名前にもその特徴があります。アルファベット26文字の名称はほとんどが1音節です。また多くの文字の名前は1子音と1母音の2音素でできています。それを考えると次のように6つのグループに分けることができます。

- (1)/ɪː/ グループ(赤)名前の中に /ɪː/ が含まれている文字

― B, C, D, E, G, P, T, V, Z - (2)/e/ グループ(青)名前の中に /e/ が含まれている文字 ― F, L, M, N, S, X

- (3)/eɪ/ グループ(黒)名前の中に /eɪ/ が含まれている文字 ― A, H, J, K

- (4)/juː/ グループ(緑)名前の中に /juː/ が含まれている文字 ― Q, U, W

- (5)/aɪ/ グループ(黄色)名前の中に /aɪ/ が含まれている文字 ― I, Y

- (6)ゼログループ(ピンク)共通の音が含まれていない文字 ― O,R

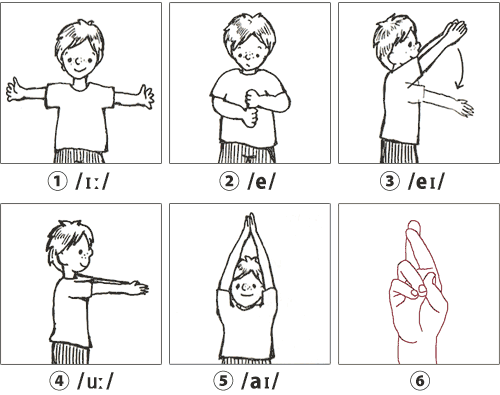

私はこれらのグループの共通の音に下記のような動作をつけ、あとは1音素を1つの手拍子で表すようにしました。そうすると児童は体を動かしながら音素という慣れない音の単位を感じるようになります(インターネット上に参考動画があります)。

- ①共通の長母音 /ɪː/ は両手を広げます。

- ②共通の母音 /e/ は上下のこぶしを体の前で合わせます。

- ③共通の二重母音 /eɪ/ は両手を合わせ上から下へ動かします。

- ④共通の長母音 /uː/ は両手を合わせて前に出します。

- ⑤共通の長母音 /aɪ/ は両手を合わせて上にあげます。

- ⑥ゼログループのOは両手で大きくOと丸をつくります。Rはアメリカ手話のRを模して両手で右下図のような形をつくります。

(アレン玉井、2010. p.190-192)

英語圏の子どもたちは自然にアルファベットの名前からアルファベットの音に気づくといわれています。この活動を通して児童は、アルファベットの名前に含まれている文字の音に気づき、それを意識するようになります。

この活動が十分に定着したあと、①/ɪː/ グループから/ɪː/ を、また②/e/グループからは/e/を取って発音するように指示を出します。そうすると、(b, c, d, g, p, t, v, z)と(f, l, m, n, s, x)の文字に対する音を学習することになります。③/ei/グループでは J と K についてはこの方法ができますが、H には適応しません。同様に、Q, R, W, Y、また C/k/ と G/ɡ/ は音と文字の関係を教えなければいけません。しかし、この方法を使うと1字音で表す子音の3分の2を名前と音を別のものとして教える必要がなくなり、音素認識も深まりますので、私はフォニックスの重要な活動として位置づけ、実践しています。

参考文献

アレン玉井 光江(2010)『小学校英語の教育法―理論と実践』大修館書店

【連載】小学校英語で行うリーディングの基礎指導とは 一覧

【連載】英語のつまずきは、アルファベットから!? 〜大人が気がつきにくい落とし穴〜 一覧

公立小学校における外国語について―移行期1年目に思うこと―